CCIとは

CCIとは、ドナルド・M・ランバートによって考案されたテクニカル指標になります。

CCIはCommodity Channel Indexの頭文字を並べたもので、商品チャンネル指数と呼びます。

元々CCIは商品市場で使われるために開発されたテクニカル指標でしたが、

現在ではFXや株式投資などにも使用されます。

CCIをドナルド・M・ランバートは以下の概念に基づいて考案・開発しました。

その周期を観測すれば相場の過熱を推測することができる。

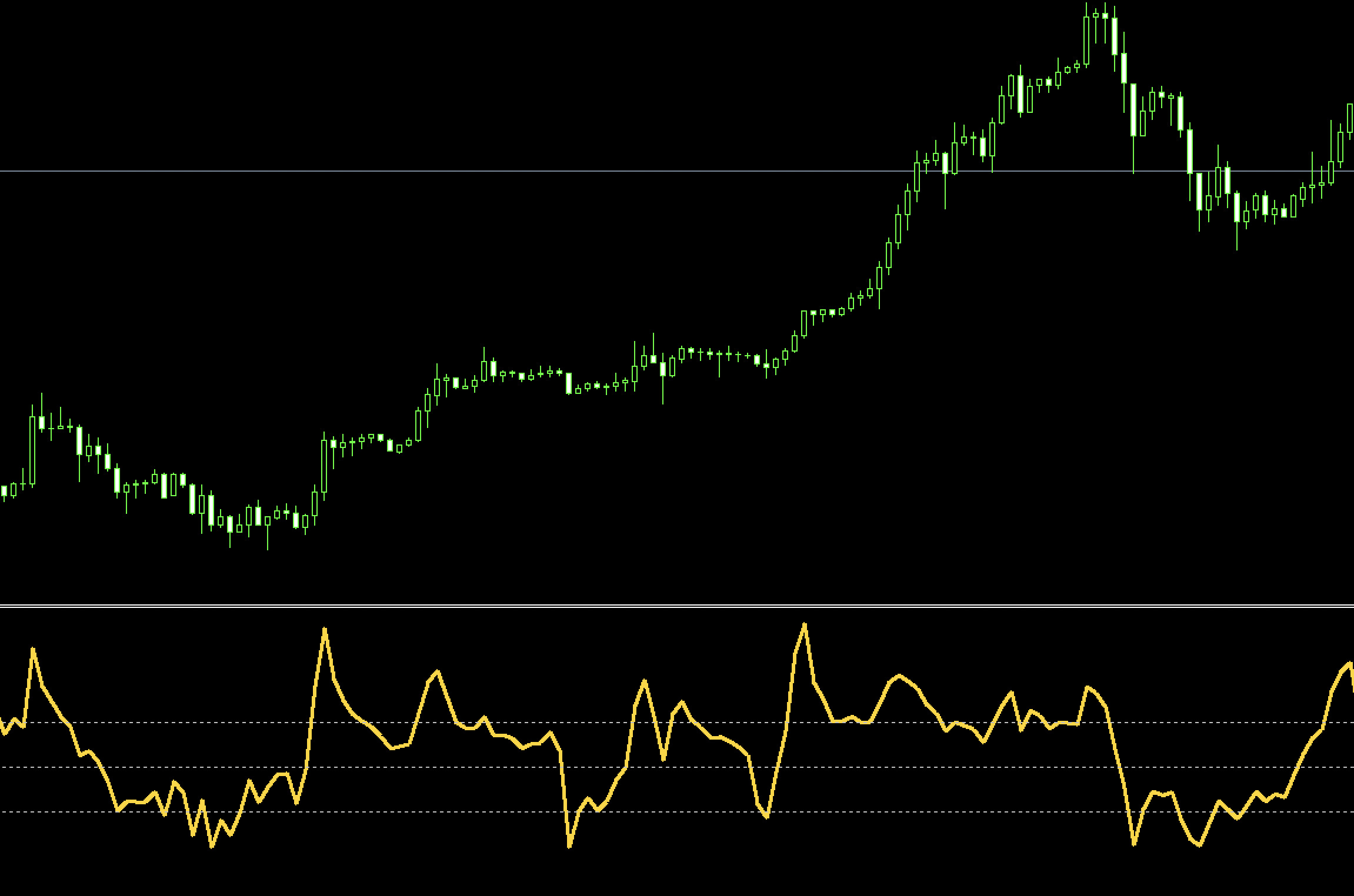

CCIは相場の周期(サイクル)を数値化してグラフ化したものです。

相場の周期(サイクル)が分かれば、

売られ過ぎや買われすぎが数値化してビジュアル化できトレードに活かせるのではないか?

という考えから作られています。

サイクル理論については以下の記事を参照してください。

もう少し掘り下げて説明すると、

CCIは移動平均線と現在の価格差が過去の差の平均と比較してどの程度の水準にあるか

を示しています。

つまり、値動きの振幅に対して現在の乖離がどの程度なのかを指数化したものとなります。

CCIはスキャルピング・スイングトレード・デイトレードなどの

様々なトレードスタイルに対応しております。

CCIの計算式

CCIの計算式についてご紹介します。

TP = (高値+安値+終値) ÷ 3

MA = TPのN本分の単純移動平均

MD = {(MA-TP1)+(MA-TP2)+…+(MA-TPN)} ÷ N

計算式を見ておそらく躓くポイントは、TPという計算式ですね。

基本的にテクニカル指標の計算式では終値が使用されますが、

CCIの場合はTPという高値・安値・終値を使用されます。

MDは MA – TP1なのでローソク足1本目の価格(TP)と移動平均線の差であります。

これをN本分を合計してNで割ったものが、移動平均線とTPの差であるMDになります。

つまり、CCIは現在の価格(TP)と移動平均線の差と平均を比較したものだと言えます。

RSIとCCIの違い

RSIとCCIの違いについて説明します。

オシレーター系指標の代表的なRSIは、範囲が0〜100までに収まりますが、

CCIの場合は上限と下限がありません。

つまり、RSIのように70%以上は買われすぎや30%以下は売られすぎなどで、

使用することはありません。

CCIの期間や設定

CCIの期間は基本的には14が使われることが多いです。

ですので、ベースは14で設定するようにしましょう。

CCIの本当の使い方

CCIの本当の使い方について説明していきます。

順張り・逆張りトレードでも可能

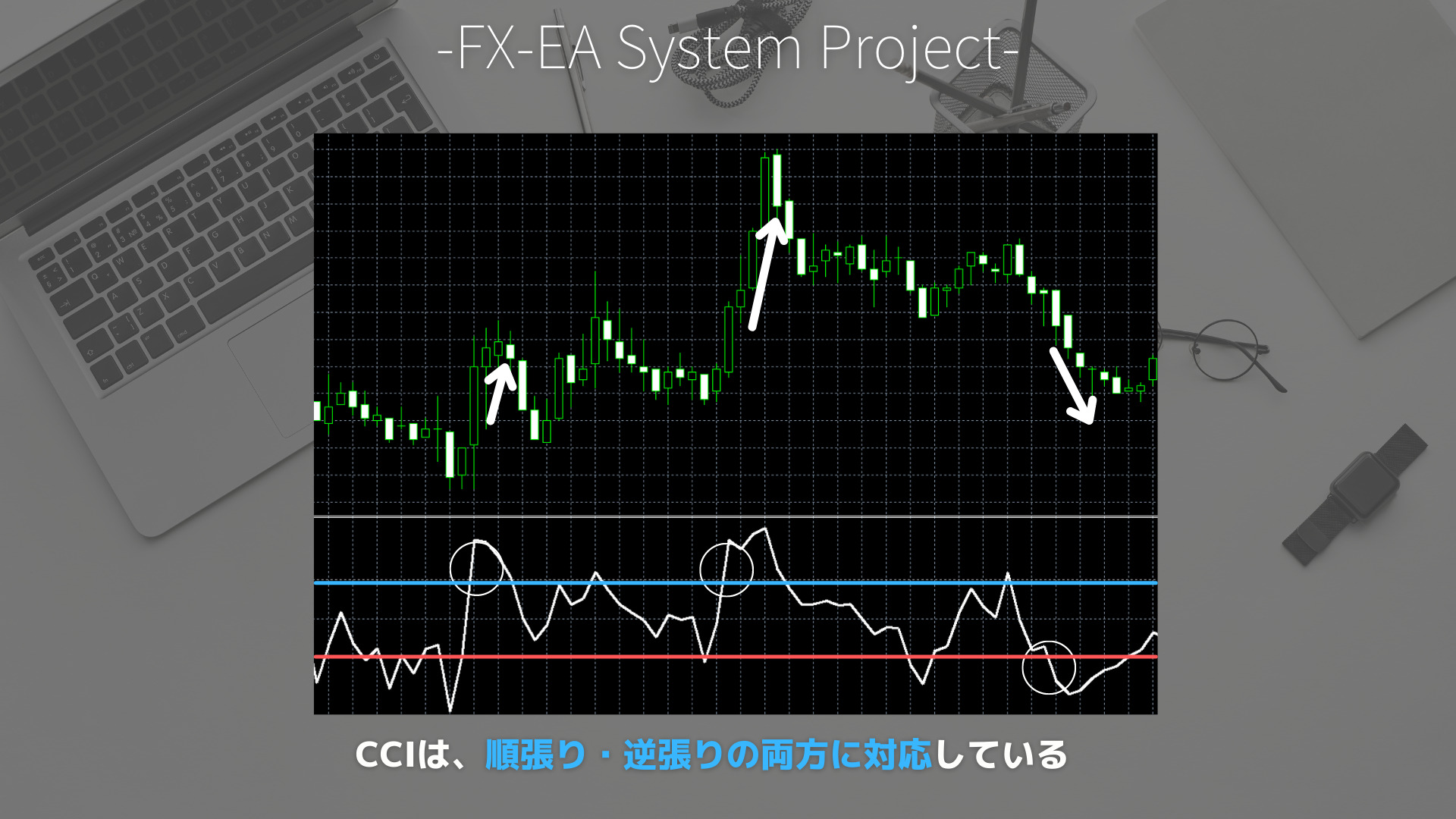

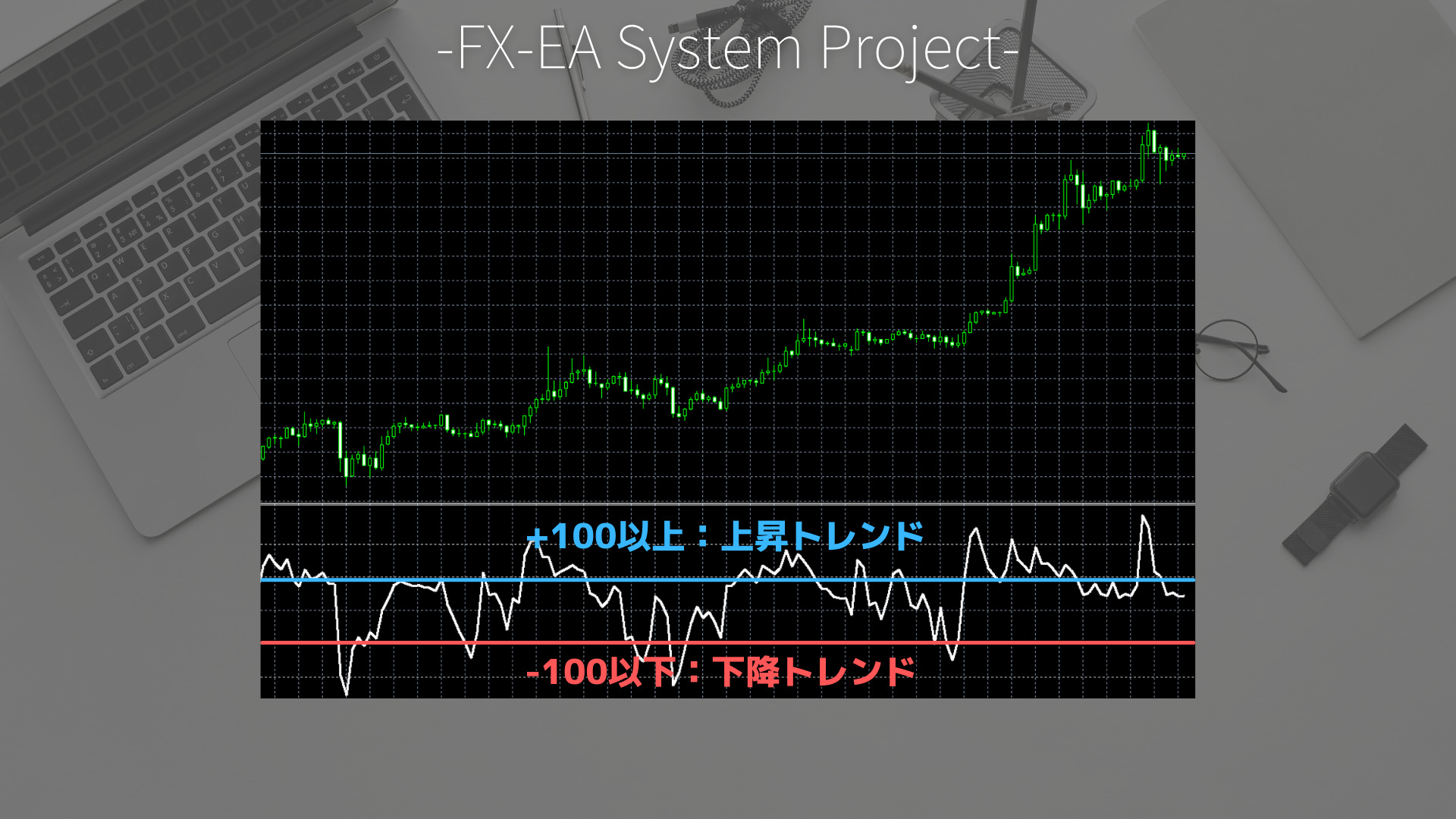

CCIは順張りや逆張りでもどちらにも使えるテクニカル指標になります。

CCIはオシレーター系テクニカル指標ですが、

トレンド系テクニカル指標としての性質も持っています。

CCIの計算式では直近でどれだけ平均から差があるのかを表しているので、

±100よりも超えた範囲はトレンドと判断することもできるからです。

CCIで重要な基準となるのが±100%という値です。

±200%などを超えた場合に買われすぎや売られすぎと判断します。

よってCCIは順張り・逆張りトレードでも可能です。

買われすぎや売られすぎの判断できる

CCIのトレードは至ってシンプルです。

CCIが−100%を切る(下抜け)場合→売られすぎと判断

ただし、CCIは移動平均線からの乖離を示しているだけなので、

乖離幅が大きくなっただけで逆張りトレードはNGです。

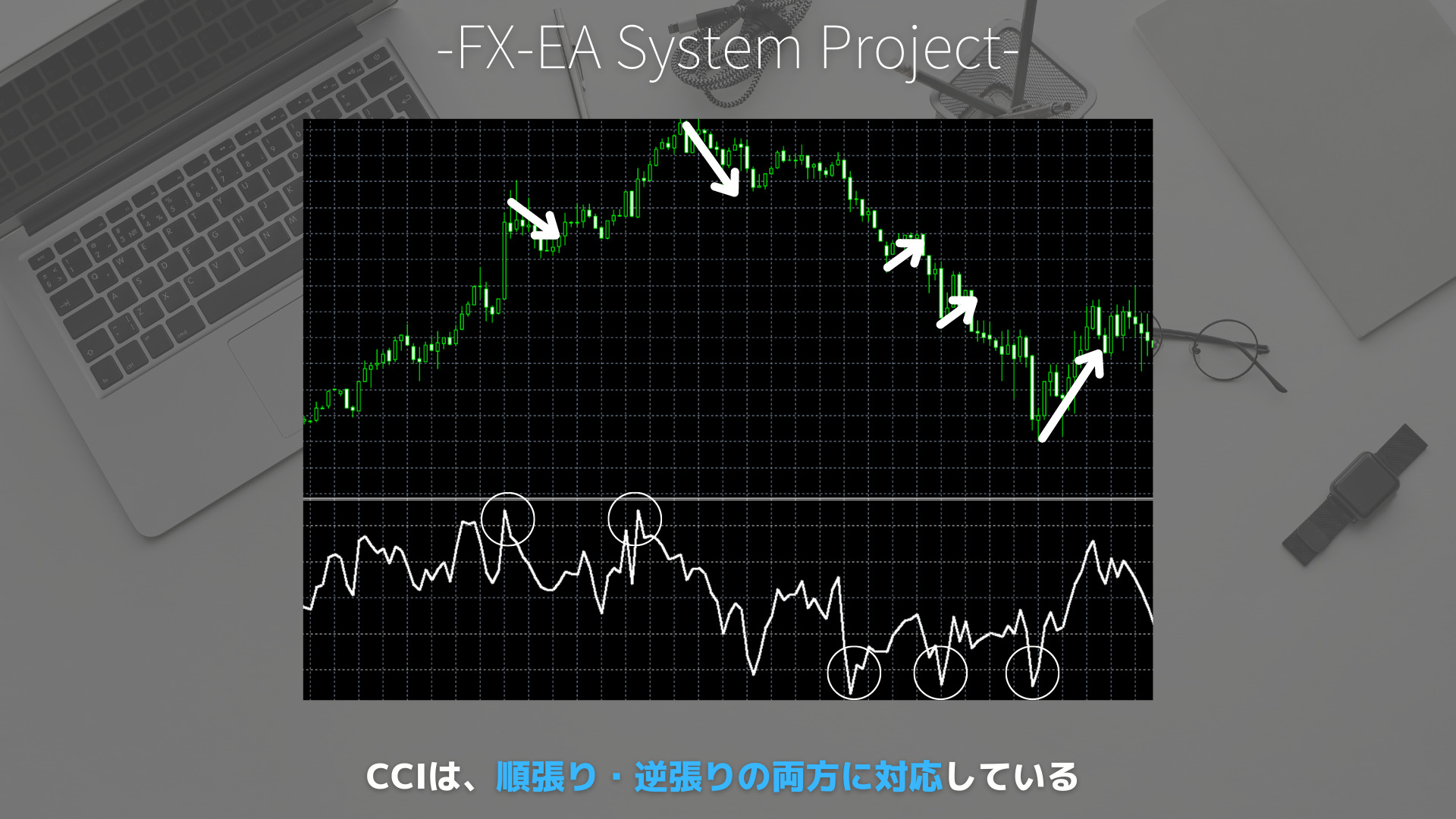

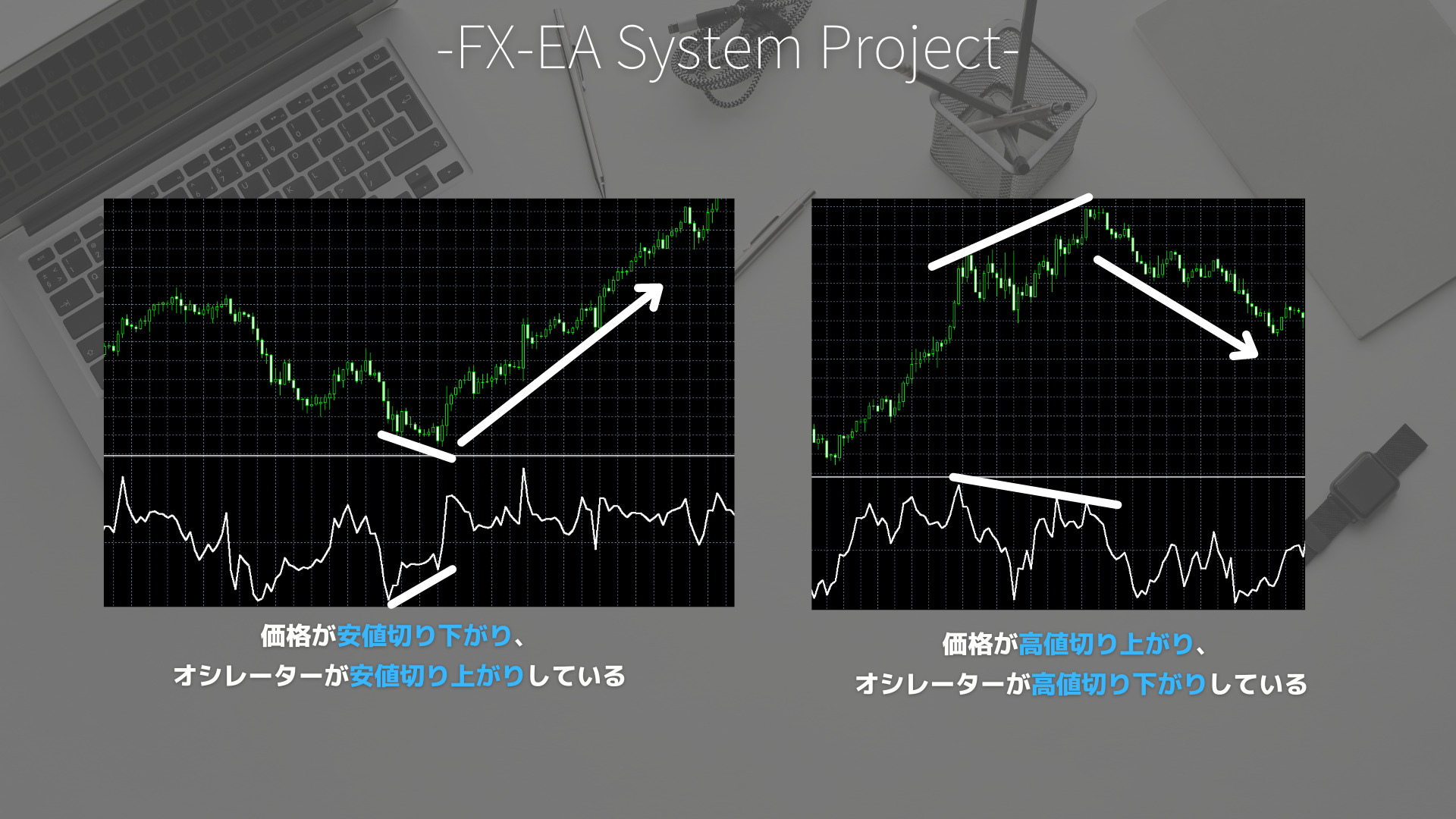

ダイバージェンス

CCIはオシレーター系指標に共通するダイバージェンスという逆行現象から相場分析ができます。

ダイバージェンスとは、実際の相場とは逆方向に向かって動いている状態のことを言います。

価格が安値切り下がりで、オシレーターのCCIが安値を切り上がりしている場合は

買いのダイバージェンスが発生しています。

価格が高値切り上がりで、オシレーターのCCIが高値を切り下がりしている場合は

売りのダイバージェンスが発生しています。

CCIの組み合わせ

CCIと組み合わせについて説明します。

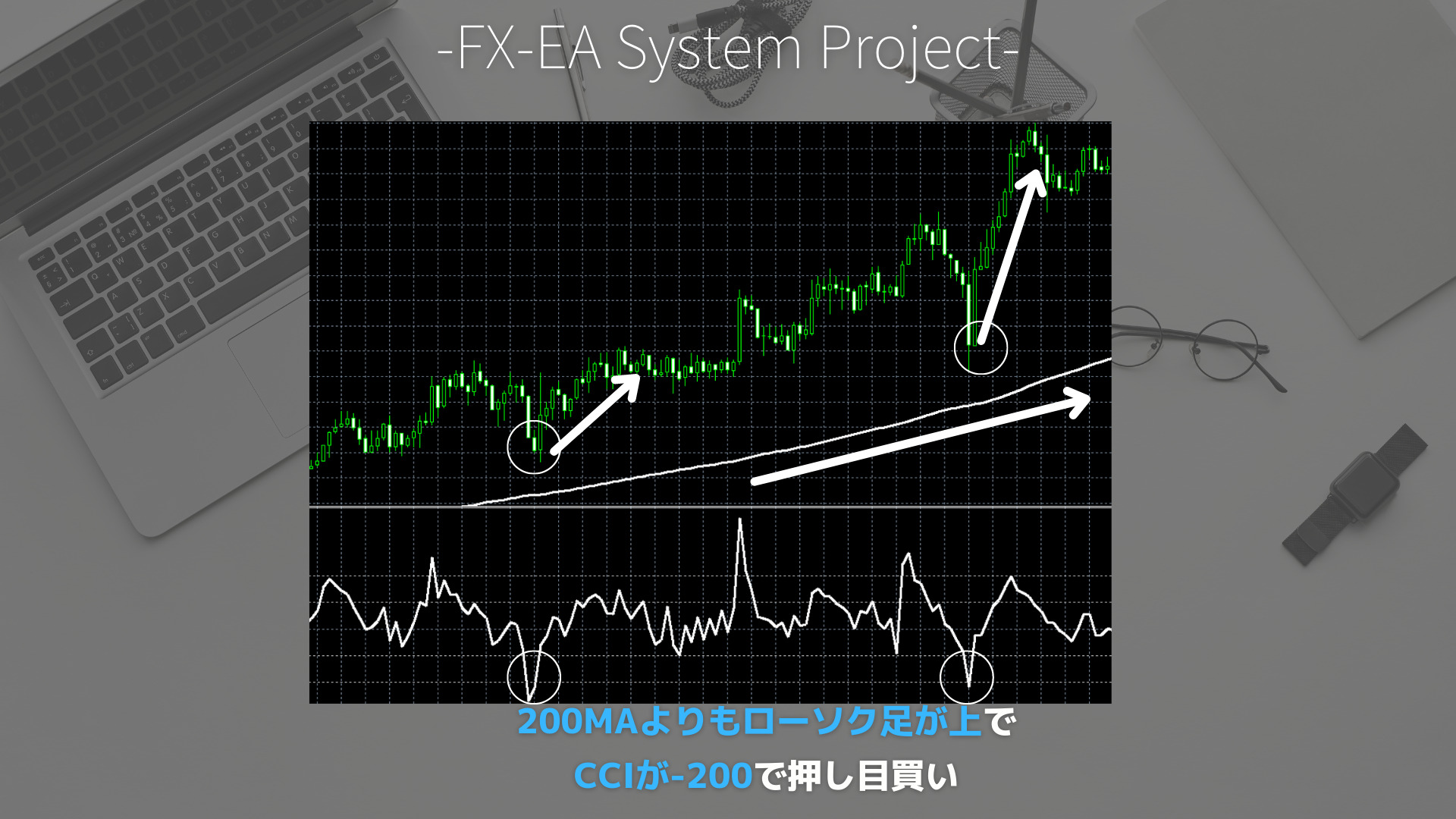

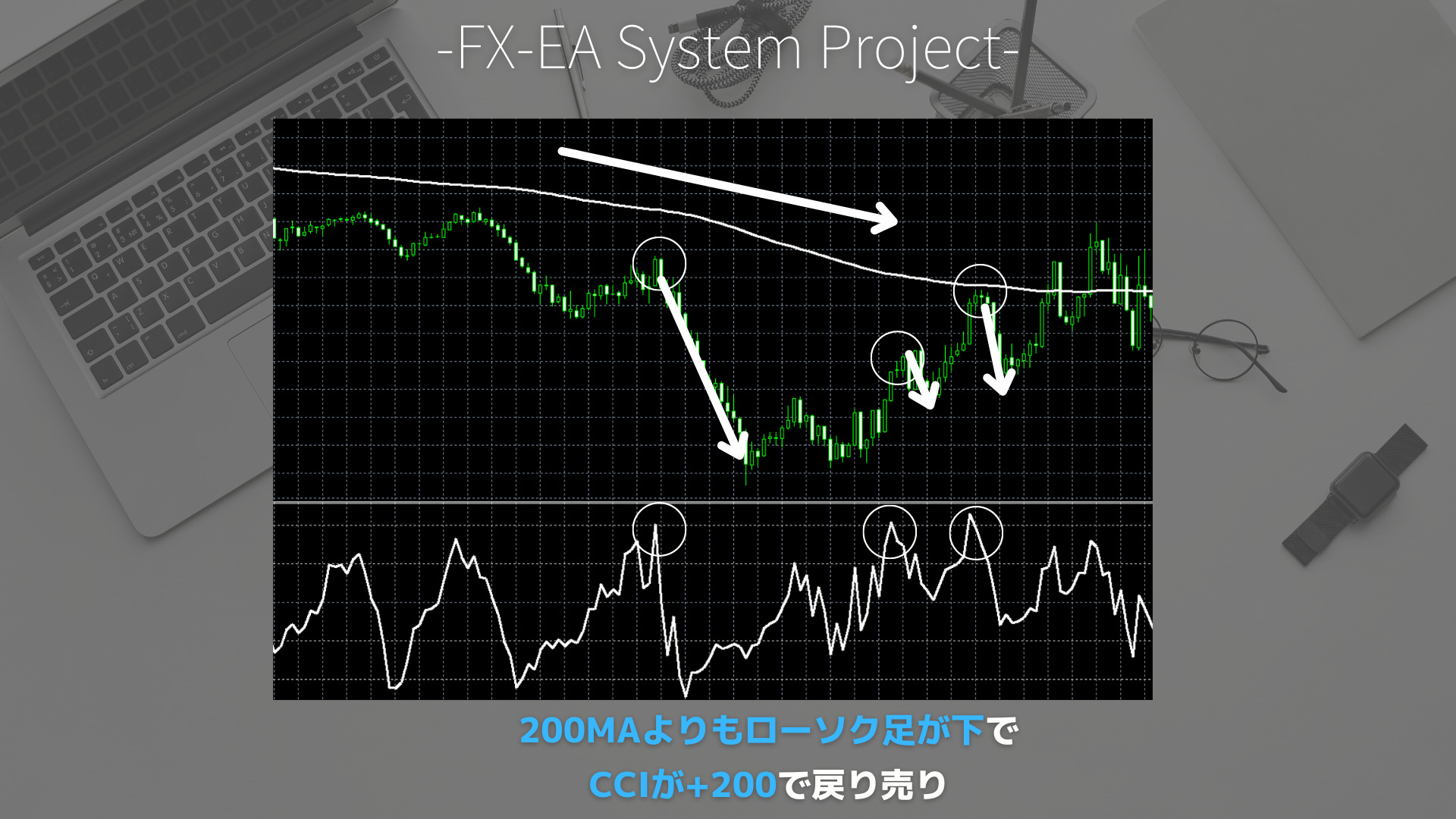

移動平均線

CCIは移動平均線を計算式に入れているますので移動平均線と組み合わせるのが良いです。

200MAよりもローソク足が上でCCIが-200で押し目買いのエントリーを狙います。

200MAよりもローソク足が下でCCIが+200で戻り売りのエントリーを狙います。

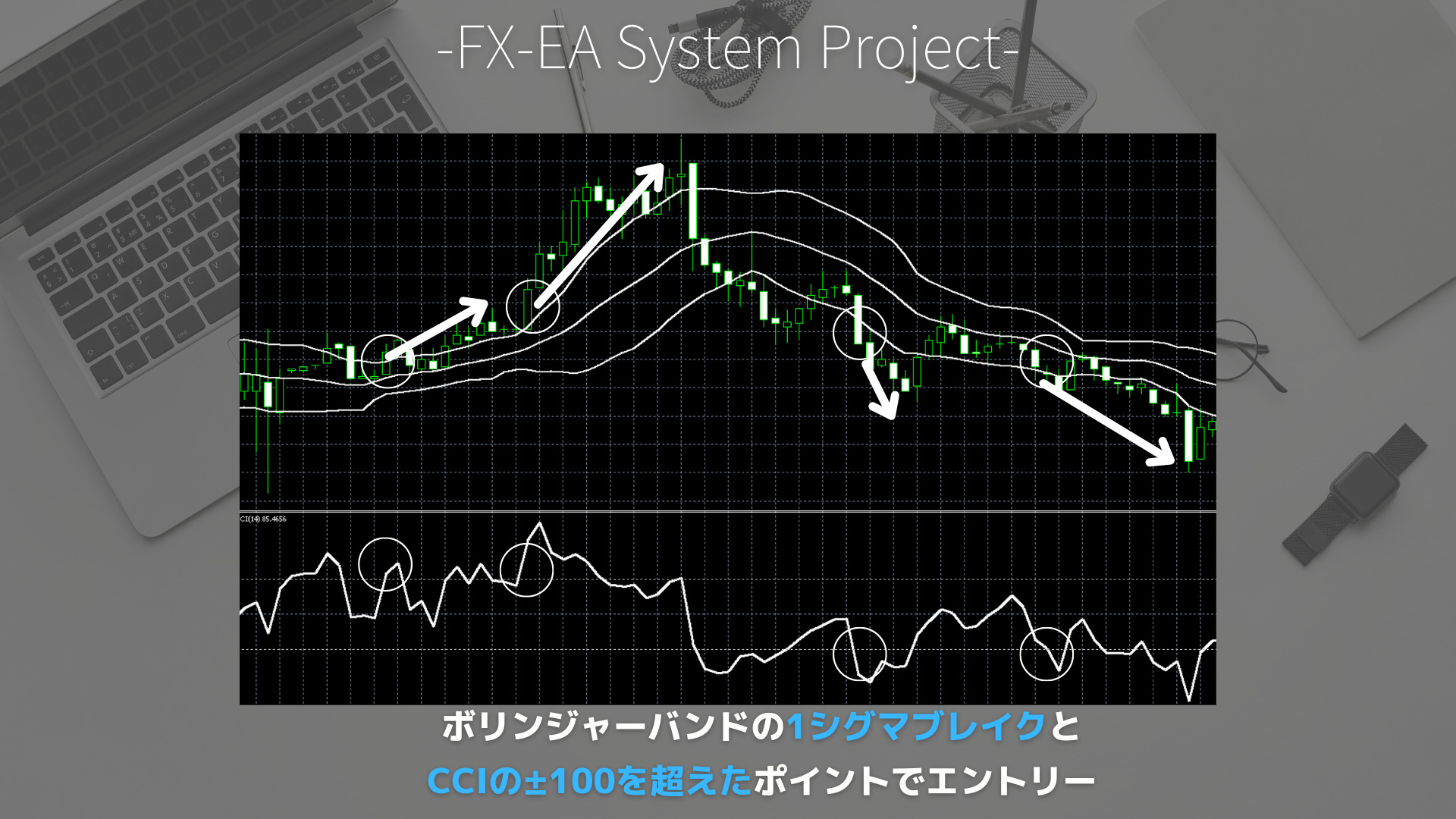

ボリンジャーバンド

CCIはボリンジャーバンドと組み合わせるのも良いです。

ボリンジャーバンドの1σをブレイクしてCCIの±100を超えたタイミングでエントリーを狙います。

CCIのオススメの最強の手法

CCIのオススメの最強の手法ですが、

ジョルノ式シンプルトレードではCCIを活用しているFX手法になります。

非常に人気がありますし活用してみるのも良いかと思います。

まとめ

今回はCCIについて解説していきました。

CCIは結構使用しているかが少ないマニアックなテクニカル指標になりますが、

順張り・逆張りでも活用できますし、

スキャルピング・スイング・デイトレードなどでも活用できます。

ぜひ、CCIに興味があったら活用してみてください。

コメント