RVIとは

RVI(Relative Volatility Index)とは、

相対的ボラティリティ指数(相対的変動率指数)のテクニカル指標になります。

RVIは1993年にドナルド・ドーシーによって開発されました。

RVIは相場のボラティリティ(変動率)が拡大もしくは縮小しているのかを判断に使用されます。

RVIはヒストリカル・ボラティリティなどでも利用されている、

標準偏差と修正移動平均を組み合わせて算出を行っています。

RVIの計算式

RVIは標準偏差を元に算出していきますが、実際の計算方法は以下のようになります。

stp = 前日比プラスのstのM日(週、月など)修正移動平均

stm = 前日比0以下のstのM日(週、月など)修正移動平均

RVI = stp ÷ (stp + stm) × 100

NやMなどの変数では、過去のどれくらいの日数をベースにするかという基準になります。

基本的にRVIは『10』や『14』などが一般的に使用されています。

あまりにも大きな数字を入れると範囲が広すぎて直近の値動きが機能しなくなります。

RVIとRSIの違い

RVIとRSIの違いですが、

RVIはRSI(Relative Strength Index)を応用した計算式で算出されています。

RSIはある一定期間の価格の変化を示しているオシレーター系のテクニカル指標です。

RVIは高値・安値の標準偏差で算出されていることが大きく異なる点です。

RSIは一定期間の価格の変動率を単純に計算しますが、

RVIは一定期間の価格のボラティリティを標準偏差から算出していく点が異なります。

RSIはトレンドの過熱感を見るテクニカル指標ですが、

RVIはトレンドの勢いを見るテクニカル指標という違いがあります。

RVIの期間や設定

RVIの期間や設定ですが、10や14などが使用されます。

MT4では「10」がデフォルトなので、基本的にはデフォルトの10の期間を使いましょう。

RVIの使い方

RVIの使い方について説明していきます。

RVIには『短期RVI』と『長期RVI』の2本のラインが表示されています。

MACDなどと同じように2本のラインを活用してトレードしていきます。

また、RVIは相対的な値動きの大きさを指数化しているので、

数値の『上限や下限』といった考えは無いです。

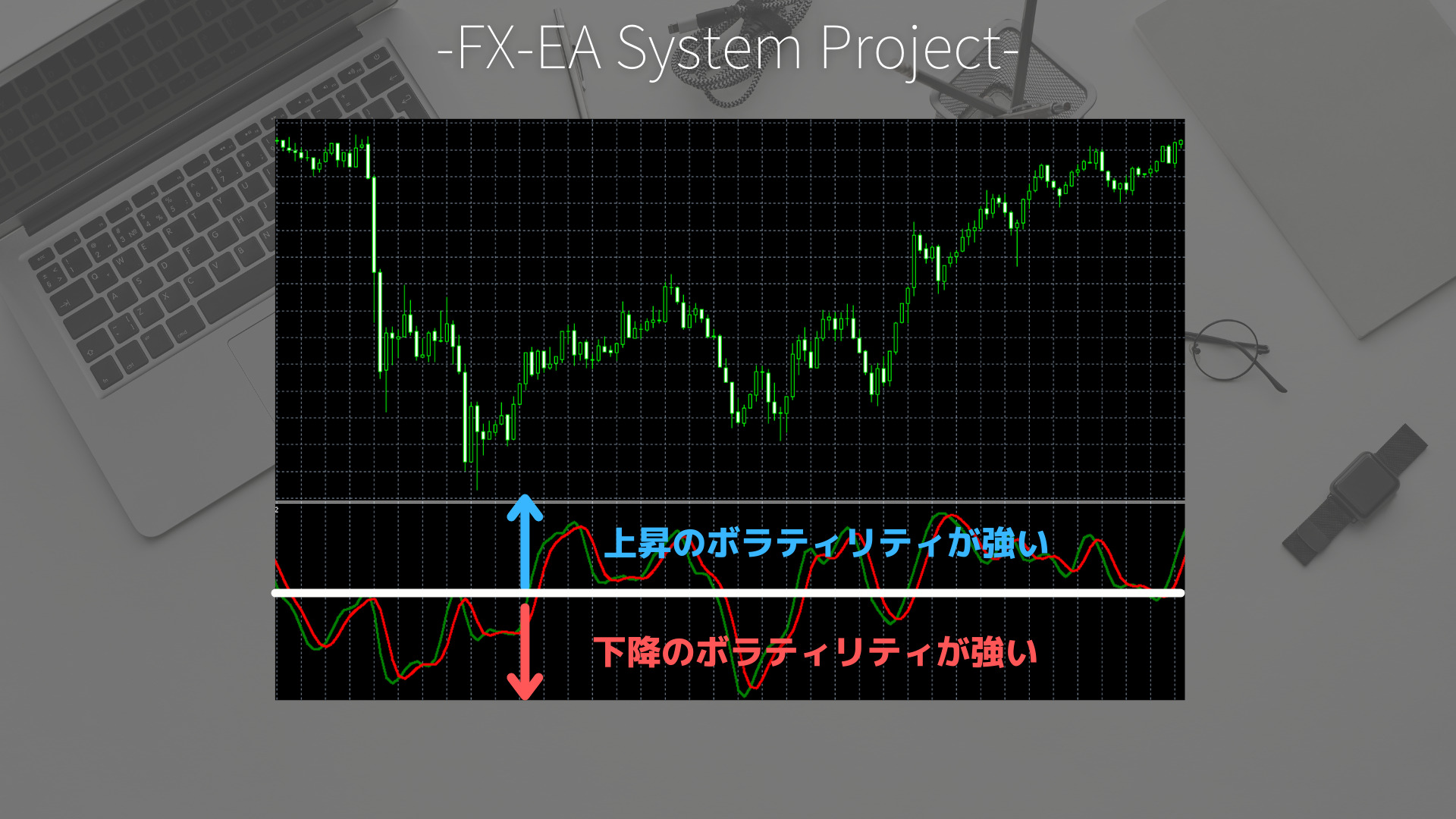

基本的には、以下のように考え方になります。

0を基準として0より下であれば→下降のボラティリティが強い

また、振れ幅が大きければ大きいほど直近のRVIが大きくなります。

ゴールデンクロス・デッドクロス

RVIの買いサインは主に2つです。

・RVIラインがシグナルラインを上抜いたら買いサイン

RVIの売りサインは主に2つです。

・RVIラインがシグナルラインを下抜いたら売りサイン

RVIのクロスで売買する場合は、他のテクニカル指標と組わせ無いとダマシが多くなります。

ダイバージェンス

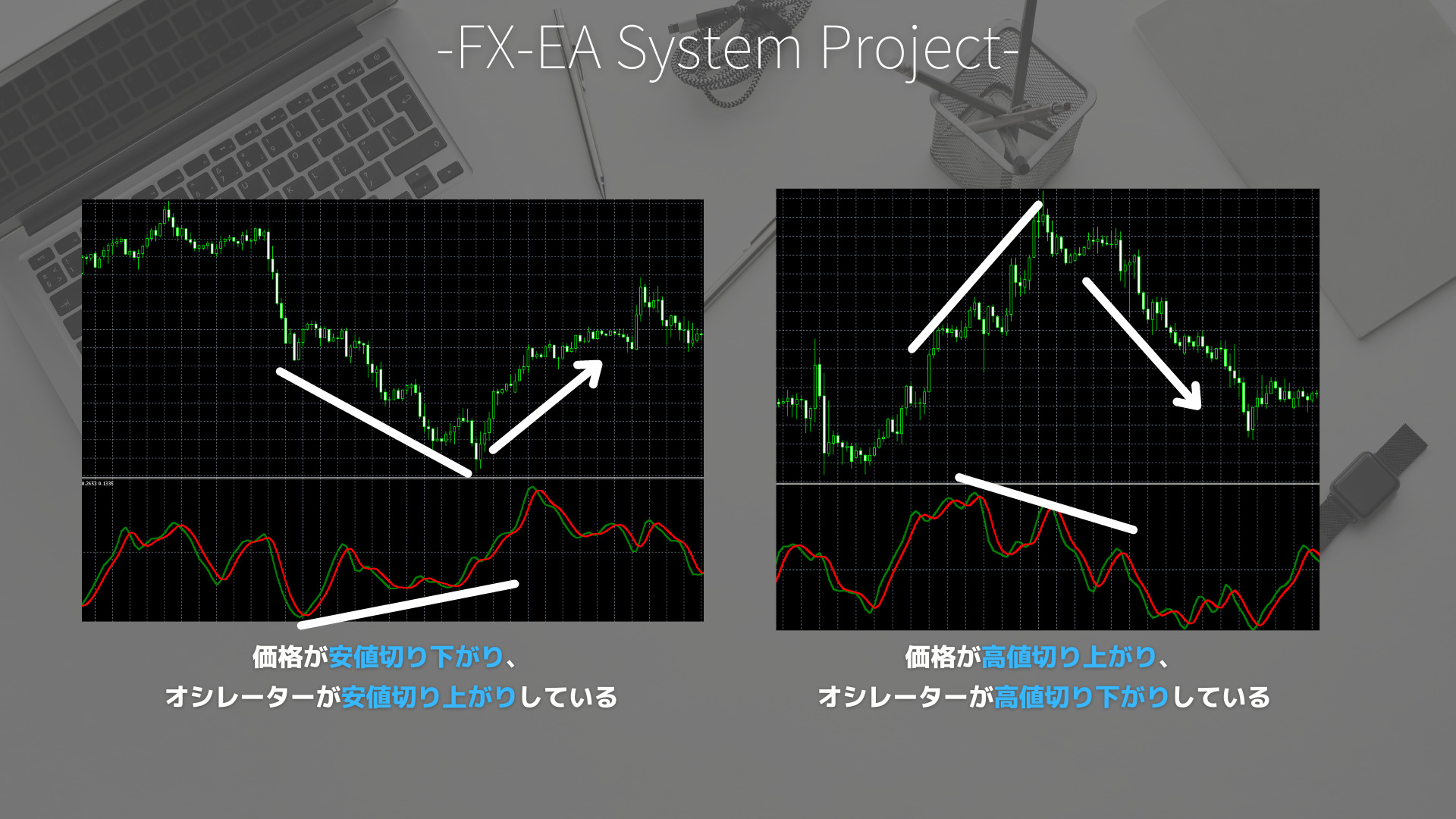

RVIはオシレーター系指標に共通するダイバージェンスという逆行現象から相場分析ができます。

ダイバージェンスとは、実際の相場とは逆方向に向かって動いている状態のことを言います。

価格が安値が切り下がりオシレーターのRVIが安値が切り上がりしていれば、

買いのダイバージェンスが発生しています。

価格が高値が切り上がりオシレーターのRVIが高値が切り下がりしていれば、

売りのダイバージェンスが発生しています。

RVIと組み合わせると良いテクニカル指標

RVIは単体だけで使用するとダマシが多く機能しないので、

RVIと組み合わせると良いテクニカル指標についてご紹介します。

ボリンジャーバンド

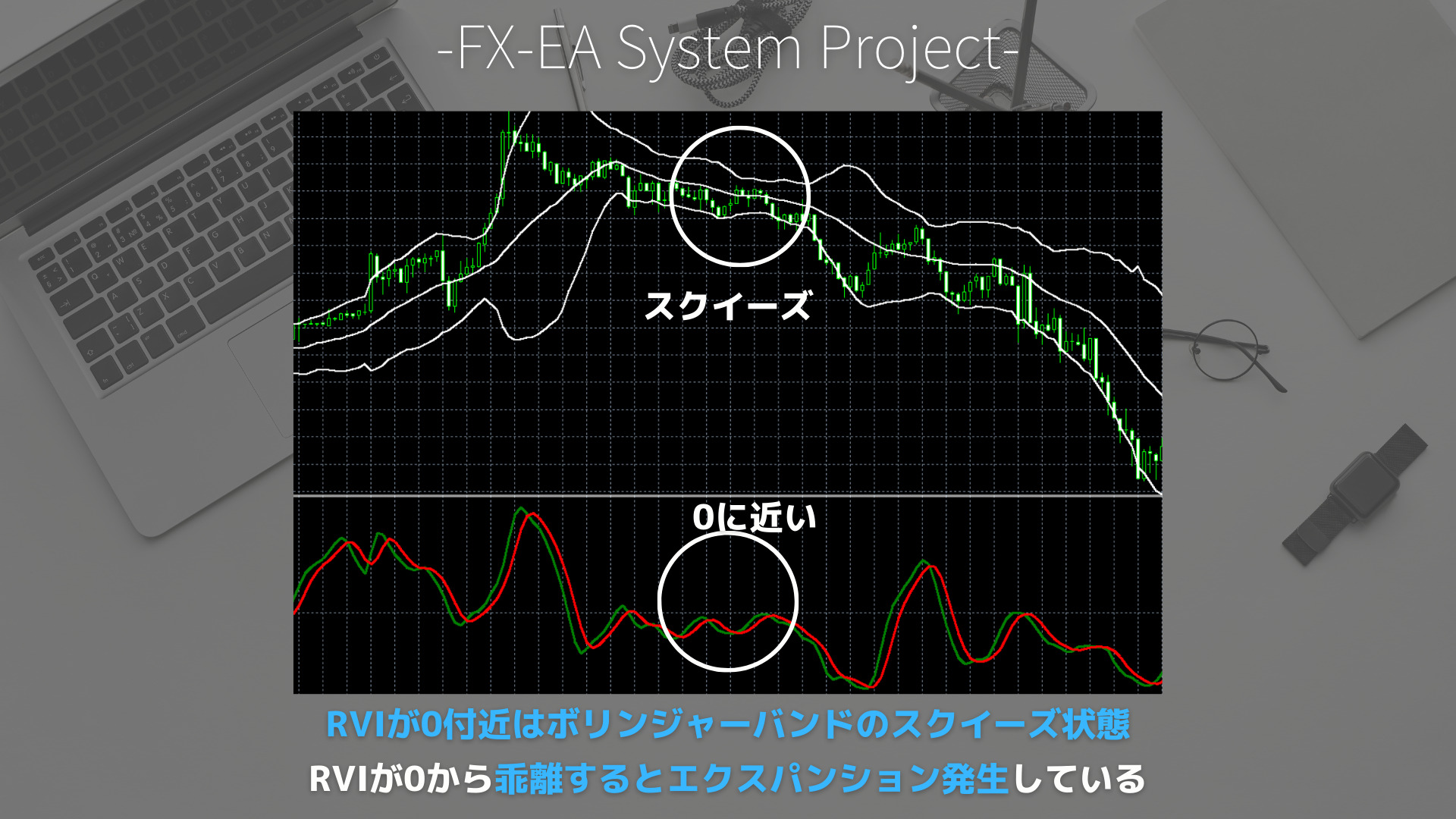

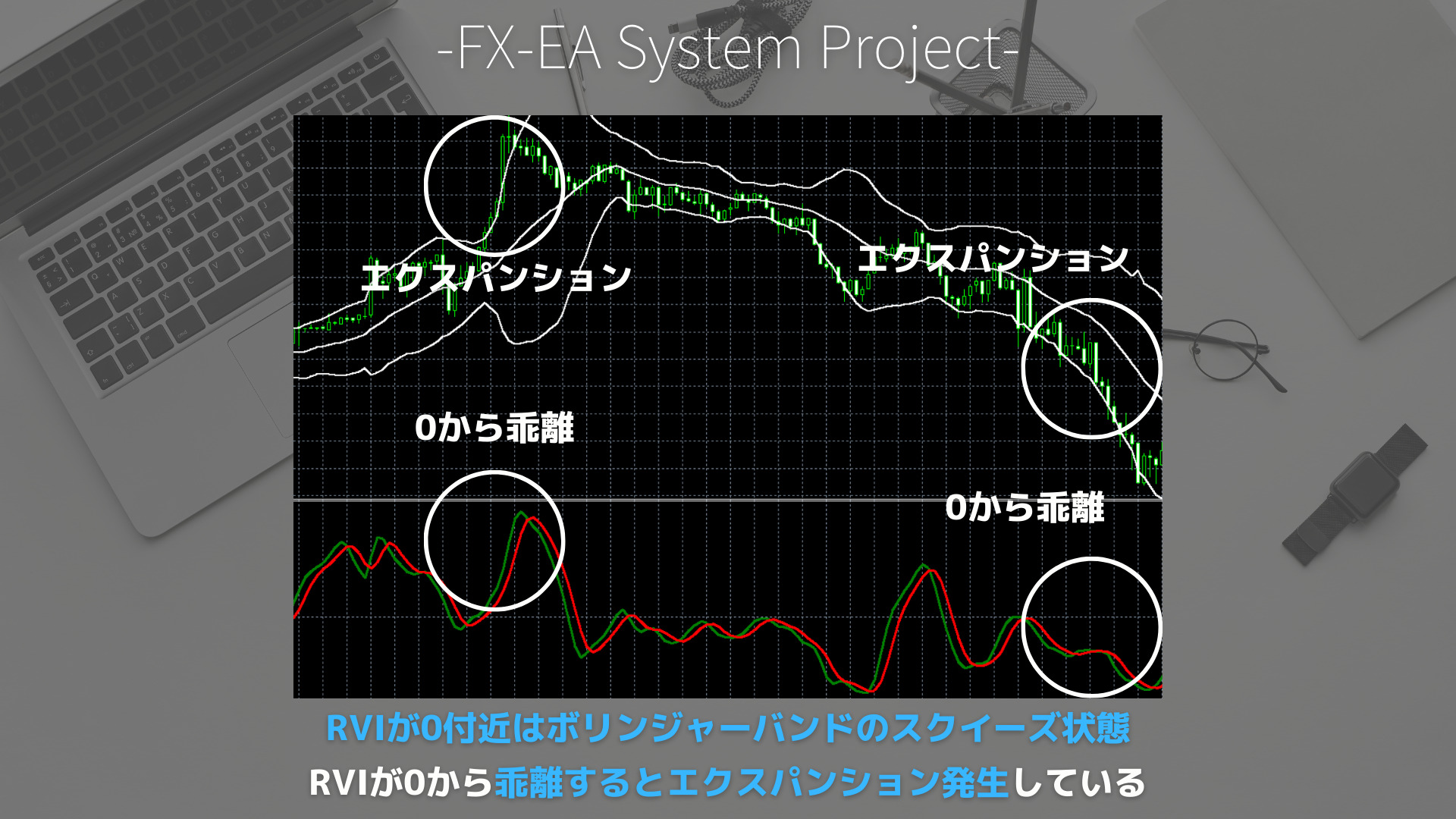

RVIはボリンジャーバンドとも組み合わせるのも良いです。

RVIもボリンジャーバンドも標準偏差を利用しているからです。

ボリンジャーバンドのスクイーズからエクスパンションの方向性がよりRVIで可視化できます。

RVIが0付近はボリンジャーバンドもスクイーズ状態になっています。

RVIが0から乖離してクロスしているとボリンジャーバンドもエクスパンションしております。

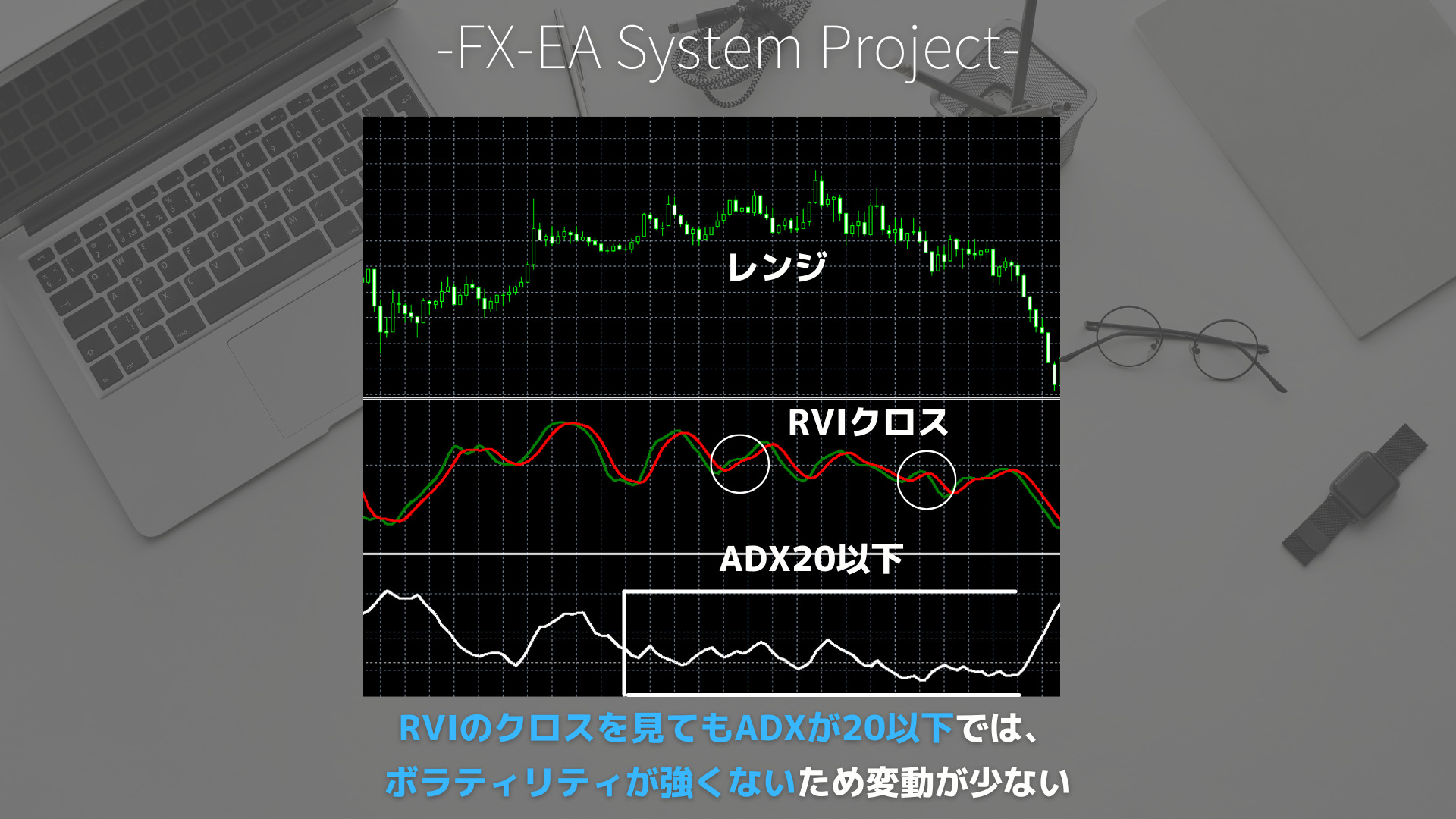

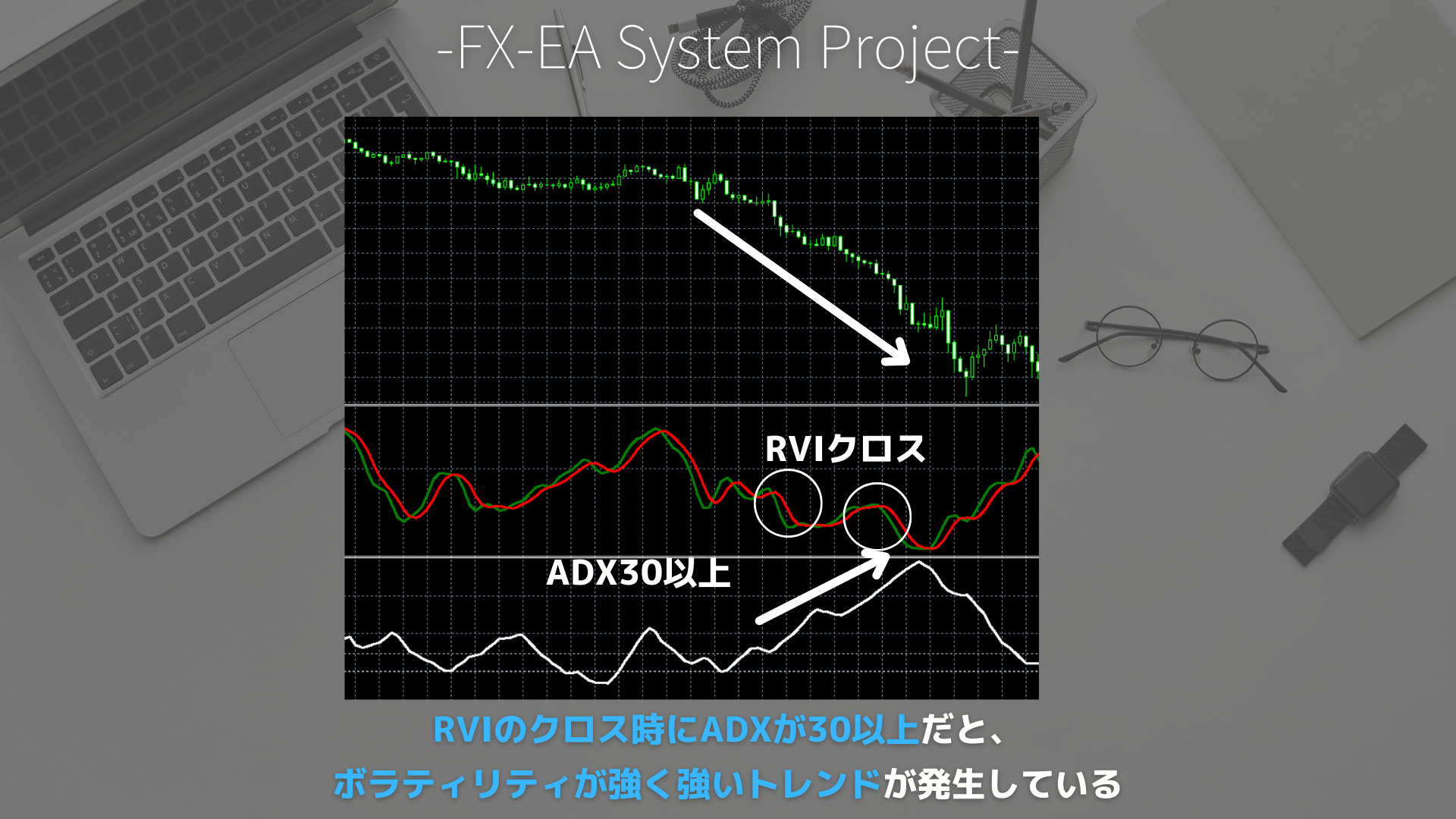

ADX

ボラティリティを判断する際にADXを組み合わせるのも良いでしょう。

RVIの標準偏差だけではなく、ADXでボラティリティを確認することで、

別々の計算式からボラティリティを相互的に判断できます。

RVIがクロスしてもADXが20以下であればボラティリティが強くないため相場の変動が小さい。

ADXの値が30以上でRVIがクロスすると、

ボラティリティが強いため強いトレンドに乗っかりエントリーすることができる。

まとめ

今回はRVIについて解説しました。

RVIは、ベースのなるRSIに比べて馴染みの薄いテクニカル指標ですが、

RVIは2本のラインを活用してトレンドなどを判断できるため、

比較的にFX初心者でも判断しやすいのでおすすめです。

コメント